GUILLERMO QUINTERO

PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LOS

CINCO DÍAS

(PUERTO NACIONAL, GAMARRA, 1832 –

BOGOTÀ, 1819)

Cuando la

historia habla de presidentes costeños, solo menciona a Rafael Núñez y a José

María Campo Serrano. Pero hubo un “gobierno de cinco días”, presidido por un

hombre nacido en el Cesar, aunque la historia no lo reconoce como hijo de esta

tierra.

Se trata

de Guillermo Quintero Calderón, nacido el 3 de febrero de 1832, en el pueblo

ribereño de Puerto Nacional, ubicado a orillas del Río Magdalena, hoy

corregimiento de Gamarra; el cual durante la Colo-nia se había conocido como

Puerto Real de Ocaña y actualmente después que el río cambió de cause y dejó

solo un brazo por donde fue su viejo recorrido, se llama Puerto Viejo.

La historia

del puerto de Gamarra está íntimamente ligada a la de la provincia de Ocaña

desde los orígenes mismos de esta ciudad, en la se-gunda mitad del siglo XVI,

al fundarse Ocaña, en 1568, como señala José Nicolás de la Rosa, “en un llano

de tierra doblada, circundado de serranías, que se divisan con algunas abras”[i].

En medidas de la época, Ocaña se encontraba a 150 leguas de la capital de la

provincia, en esos momentos Santa Marta, de las cuales 125 correspondían a la

navegación por el río y 25 al camino por tierra. Para llegar al río era

necesario reco-rrer una ruta “doblada de serranías, desde el puerto llamado

común-mente de Ocaña, que está a las orillas del dicho Río Grande, donde tiene

almacenes para hospedar pasajeros y asegurar sus haciendas”[ii]

Las condiciones

de localización de Ocaña, calificada por Antonio Julián como “la mejor ciudad

de la Provincia” de Santa Marta, rápidamente mostraron la necesidad de una vía

que la desembotellara y le permitiera comunicarse con el resto del país[iii].

El historiador ocañero Jorge Meléndez, en su obra sobre la Aguachica colonial,

señala que “la solución estuvo, para el siglo XVI, con la fundación del Puerto

Real de Ocaña, en 1570, y con su traslado posterior, en los años ochenta, cerca

de Aguachica”[iv], con lo

cual la montaña se acercaba al río y se solucionaba un problema de estabilidad

de los caminos.

La

capitulación de Francisco Fernández de Contreras, en su calidad de fundador,

contenía todos los privilegios de un fundador. Actuó como encomendero y

repartidor de los indios hacaritamas, cimitariguas y torcoromas, se adjudicó

las tierras ubicadas al occidente de la ciudad y adquirió los derechos sobre el

Puerto Real.

En razón de lo anterior, el Puerto Real quedaba

adscrito a la ciudad de Ocaña y todos los transeúntes que por allí pasaban

tenían que pagar derechos de alcabala, cuantificables por el peso en arrobas de

la mercan-cía introducida por el puerto; el producido se repartía entre el

rematador del puerto y la renta de propios para el cabildo, con la cual se construían

y mantenían los caminos. De ese impuesto o peaje estaban exentos los habitantes

de Ocaña, privilegio concedido por el fundador en recompensa por los

servicios, sacrificios y gastos de la conquista.

Debido a

esta condición, Quintero Calderón aparece como nacido Ocaña, cuando sus primeras luces las vio en

el puerto, llamado Puerto Nacional después de las guerras de independencia.

Allí, sus padres, después de haber emprendido un viaje hacia Bogotá, en donde tenían

planeado radicarse, y viendo las posibilidades que el Puerto ofrecía en ese

momento –en que la navegación a vapor era introducida en el país– instalaron un

próspero negocio comercial. En el viejo puerto, al lado de su padre, el ilustre

personaje se inició en las primeras letras y en los conocimientos de la

actividad productiva de la familia. Posteriormente fue enviado a la ciudad de

Mompox, epicentro cultural y académico del río Grande, en donde se hizo

bachiller del Colegio Pinillos, y posterior-mente se marchó a Bogotá en donde

se graduó en Leyes en el Colegio Mayor del Rosario.

Desde muy

joven demostró grandes habilidades para la política, la milicia y el comercio,

actividad en la cual ayudó mucho a su padre, un comerciante del puerto, a

quien le hacía todas las transacciones desde Mompox, mientras estudiaba el

bachillerato y, posteriormente, administraba sus negocios en Salazar de las

Palmas y San José de Cúcuta.

En la

política, fue uno de los grandes hombres con que contó la región durante la

segunda mitad del siglo XIX. Asistió al Congreso como Representante a la Cámara

y Senador, y fue elegido constituyente en dos opor-tunidades, en 1886 y 1910.

En la primera ocasión, participó en la constituyente que dio al país la

constitución más famosa que ha tenido, en la cual fue el promotor de la

eliminación definitiva de la pena capital en la Constitución Nacional, como una

huella fecunda que aún perdura.

Admirable

por sus ejecutorias políticas, por el prodigio de su personalidad y el

carácter de hombre probo en todo el sentido de la palabra, el escrutinio

nacional le otorgó reconocimientos y honores políticos que lo llevaron a ocupar

altas dignidades en el Estado colombiano como consejero de Estado, ministro de

gobierno y de guerra, designado (1892-1896), candidato presidencial en dos oportunidades

y presidente de la República por el término de una semana; además de general y

comandante en jefe del ejército de la República. Su carrera militar la había

iniciado muy joven al lado de Tomás Cipriano de Mosquera, combatiendo la

dictadura del general José María Melo. Después de participar en varias guerras

civiles fue nombrado, en 1888, gobernador del departamento de Santander;

alcanzó el rango de general en jefe del ejército de la República el 14 de

enero de 1891 y posteriormente fue elegido representante a la Cámara y senador

de la República.

A la más

alta dignidad de la nación llegó el 12 de marzo de 1896, siendo la suya una de

las más breves presidencias en la historia del país. Miguel Antonio Caro estaba

encargado del poder ejecutivo en calidad de vicepresidente, desde su posesión

en 1892, debido al marginamiento político del presidente Rafael Núñez y su

posterior muerte en 1894. Por razones que nunca fueron precisadas, Caro pidió

licencia para retirarse del poder y la persona constitucionalmente habilitada

para sucederlo era el General Guillermo Quintero Calderón, quien había sido

elegido designado el 12 de agosto de 1892, cuando se desempeñaba como

Coman-dante General del Ejército, y reelegido en 1894.

Al entregarle el cargo Caro le expresó en una carta

a Quintero Calderón:

Prestará Ud. por tanto, al encargarse del Poder

Ejecutivo, un gran servicio a la causa pública, y a mí personalmente, pues me

permite retirarme honorablemente y con ánimo tranquilo, quedando las riendas

del gobierno en las manos del hombre leal, del ciudadano benemérito que dos

veces consecutivas ha merecido la confianza del Congreso Nacional.[v]

Acompañado

del vicepresidente y el gobernador de Cundinamarca, el designado Quintero

Calderón tomó posesión del cargo, ante la Corte Suprema de Justicia, el 12 de

marzo de 1896 a la una de la tarde, pronunciando un breve discurso de unidad

nacional sin promesas ni pompas, que tuvo la mayor acogida entre la prensa de

los diversos matices políticos y también en el partido de gobierno, pues en él

tranquilizaba a las mayorías nacionalistas y llamaba a los diversos sectores a

la conciliación, al determinar como programa de su administración el

cumplimiento de las leyes y el logro de la concordia; además, señalaba su compromiso

de hacer respetar la religión católica como elemento esencial del orden social

y afirmaba que sobre esta base adelantaría sus políticas educativas y de

administración pública. A los conservadores disidentes y a los liberales, los

animaba anunciando una política de acercamiento y conciliación, lo cual se

reflejó en el gabinete que nombró y en la rectificación de la política

económica aplicada por Caro.

Pero

Miguel Antonio Caro venía de ser uno de los protagonistas del pesado ambiente

de la política nacional de finales del siglo XIX, generado por la

intransigencia y la imposición propias del período de la Regeneración, que se

caracterizaba por una política del exclusivismo y la intolerancia, con la cual

se recortaron los derechos civiles y se reprimió toda manifestación de la

crítica venida de quienes se consideraban contrarios a los postulados católicos

y conservadores. Su primera víctima era el liberalismo y, posteriormente, lo

fueron los disidentes conservadores que a partir de 1891 se iban apartando de

los conservadores nacionalistas en el poder; la oposición conservadora fue

ganando terreno, aprovechándose de los errores del gobierno de Caro, hasta

formalizar su separación definitiva en un documento de enero de 1896, conocido

como el “Manifiesto de los 21”, el cual, además de condenar la manera

arbitraria y personalista como se manejaba el conservatismo, concluía con un

llamado a renovar su dirigencia y reformar la Constitución.

Por la

misma época en que Quintero Calderón asumía el poder, Caro se encontraba de

descanso desde hacía algunos días en la población de Sopó, en el norte de

Bogotá, con el propósito de retirarse de la vida política. Este retiro le duró

poco, ya que el discurso de posesión de Quintero y la designación del nuevo gabinete,

hecha con criterio independiente y sin atender sus intrigas y consejas, debió

inquietarlo bastante, especialmente por su intención de rectificar la política

económica. Por eso, como señala Bayona[vi],

“su anhelo de concordia nacional tropezó con la ambiciosa y teatral actitud de

Caro”.

Refiriéndose

al discurso del nuevo presidente y al nombramiento del nuevo gabinete,

compuesto por tres conservadores nacionalistas y dos históricos, la prensa de

la época señalaba:

Se ha limitado en la presente ocasión a frases

sencillas, escasas de promesas, que ni define un programa político, ni da

asidero a las ilusiones o las esperanzas de ningún partido. En cambio, habiendo

hecho dimisión el Ministerio anterior, los nombramientos para llenar el

gabinete pueden servir como indicante de la política que se propone seguir el

nuevo Magistrado...[vii]

Y en una

circular publicada en El Republicano, los líderes oposicionistas de la época

manifiestaban: “Nombramiento señor Abraham Moreno para Ministro de Gobierno,

acrecen confianza garantías del sufragio y libertad de la prensa [sic].

Esperamos que esto aumentará la decisión de los liberales para concurrir a las

urnas”.[viii]

Por eso,

la piedra que rompió el cristal, golpeó cuando Caro se enteró de que Quintero

había nombrado como Ministro de Gobierno a Abraham Moreno un conservador

histórico, sector que acababa de publicar sus motivos de disidencia con Caro.

Esta designación despertó la expresión de beneplácito de los liberales, quienes

llevaban diez años de exclusión política. Moreno se había opuesto al cierre de

la prensa por parte del gobierno conservador, como una manera de permitir la

prensa libre y respon-sable para criticar y combatir los actos de la

administración. Caro inició ingentes esfuerzos para conseguir que Calderón

revocara el nombramiento, de Abraham Moreno, como ministro de gobierno,

aludiendo que había tenido un cargo secretarial en el gobierno de Marceliano

Vélez, su rival en Antioquia; su argumento consistía en que:

[...]es un gran error creer que se apacigua al

enemigo trayéndolo a los primeros puestos. Se les ensoberbece, y los leales se

resisten con justicia... la unidad de los elementos cristianos no se obtiene

nombrando cardenales protestantes... Esos señores pueden venir al poder cuando

tengan mayoría para ganar las elecciones o fuerza para ganar batallas.

Caro

había anunciado que si Quintero se empeñaba en mantener el nombramiento de

Moreno, reasumiría el mando. Pero Quintero, hombre de reconocido carácter, con

un claro programa de unificación y concordia dentro del partido regenerador, se

mantenía en su decisión y, resaltando las virtudes personales y políticas del ministro

Moreno, buscaba un acercamiento a los sectores marginados de la administración

pública, lo cual dejaba claro en la circular que había enviado a los

gobernadores el mismo día de su posesión, en la cual solicitaba trabajar por la

concordia, el saneamiento fiscal y la moralidad en el manejo de los recursos

públicos, procurando la amortización del papel moneda y el restablecimiento de

la circulación de la moneda metálica, así como controlar el gasto público,

proteger la industria, fomentar la libertad económica garantizando las

libertades públicas, y promover la instrucción pública, la educación del

ejército y el respeto a la Religión Católica. Muchos de estos principios reñían

con la política despótica de Caro.

Quintero

defendía su posición basado en el principio de que “la patria está por encima

de los agravios” y de que su idea era la reconciliación de Caro y Vélez, Reyes

y Roldán y de todos los amigos de la Constitución. No obstante su ánimo, estas

decisiones tropezaban con las ambiciones sectarias de Caro, quien el día 17 de

marzo reasumió el poder desde Sopó, y reformó el gabinete, nombrando como

Ministro de Gobierno al General Manuel Casablanca, a quien trasladó las tareas

del gobierno, antes regresar a Bogotá el 10 de abril siguiente. Además,

consiguió facultades para declarar la capital en estado de sitio en caso de que

hubiera manifestaciones contrarias al cambio de gobierno, debido a los rumores

callejeros de que habría oposición armada a su retorno al poder.

Los

motivos expuestos por Caro para reasumir el poder quedaron expresados en el

telegrama que, fechado el 17 de marzo, dirigió a todos los gobernadores del

país, en el cual les manifestaba:

Participo a V. Sª que por motivos graves y

cumpliendo el más penoso de los deberes, he reasumido hoy el ejercicio del

Poder Ejecutivo, como Vicepresidente de la República.

Al enterarse

el general Quintero de la decisión de Caro, aceptó callada-mente su derrota y

salió del palacio presidencial seguido de un solo sirviente que en un coche

conducía el baúl con sus pertenencias, hacia su humilde vivienda localizada en

el Puente de Lesmes, a donde llegaron posteriormente muchos conservadores a

vitorearle, sin que él se dejara ver. De esa manera se frustraba al país de un

promisorio futuro de unión nacional, que traslucía prosperidad y paz

republicana, y que tendría que esperar casi cuatro décadas más para iniciar.

La prensa

capitalina registró el “Gobierno de los cinco días”[ix]

con mucha benevolencia, así como la hombría, carácter y rectas intenciones del

nuevo gobernante, al tiempo que deploró el triste retorno de Caro al poder.

Sobre

este acontecimiento y particularmente sobre la actitud del Presi-dente Caro, el

escritor ocañero Félix Bayona Lázaro, comentaba que con ello Caro sólo alcanzó

a truncar “un futuro promisorio de unión nacional, que traslucía prosperidad,

como fruto de la paz republicana que en sus sueños había” [x].

Y acerca de la actitud de Quintero, el periódico El Republicano, del 21 de

marzo de 1896, señalaba: “Un gobernante que llega al poder a su pesar, que lo

ejerce según los dictados de su conciencia, y sereno ante la tormenta que

suscita su honradez, desciende inmediatamente de él sin amargura y con la

tranquilidad del deber cumplido”.

Caro

concluyó el mandato en medio de la crisis política desatada por la radical

división entre conservadores nacionalistas e históricos, acentuada con la

campaña presidencial para el período 1898-1904; además, a pesar de haber

participado durante dicha campaña, en 1987 los liberales continuaban

preparándose para la guerra. A la situación política se agregaría la económica,

debida a la caída de los precios del café y el deterioro de las importaciones y

el erario público en general, con un consecuente retraso en los sueldos

públicos, y el freno a las obras públicas. Todo ello llevó al gobierno a asumir

medidas impopulares como el monopolio en la producción de cigarrillos y

fósforos.

Mientras

tanto, las luchas de la oposición contra Caro, la crisis política de la

Regeneración, y el episodio del gobierno de los cinco días habían dado a

Quintero Calderón un prestigio tal, que este se mantendría en el escenario de

la política como una prominente figura del conservatismo histórico. Era así

como, al acercarse el debate electoral, se agitaba la vida política a finales

de 1896. Los conservadores republicanos se preparaban para participar con sus

mejores hombres en la contienda y poder derrotar a los nacionalistas

continuadores de la obra de Caro. La junta de notables republicanos o

históricos, reunida en Bogotá el 12 de marzo de 1897, designó por unanimidad a

Quintero Calderón como director de ese partido, lo cual suscitó la adhesión de

muchos copartidarios en toda la República.

Quintero

asumió la responsabilidad asignada y en la campaña para el período presidencial

de 1898-1904, se dedicó inicialmente a apoyar la candidatura presidencial del

general Rafael Reyes, en cuya fórmula él había sido postulado como candidato a

la vicepresidencia. En ese momento Quintero simbolizaba para el país el

patriotismo, el honor y la valentía, y para sus copartidarios la unidad y la

fraternidad conservadora. Por el otro lado, Caro, que se había inhabilitado

para ser candidato, buscaba el modo de seguir gobernando y para ello lanzó la

fórmula de Manuel Antonio Sanclemente a la presidencia y José Manuel Marroquín

a la vicepresidencia. Aspiraba con ello que el anciano presidente,

imposibilitado para gobernar, se excusara de venir a Bogotá y pudiera gobernar

el vicepresidente, a quien esperaba poder manejar a su manera. Por su parte,

los liberales, que no tenían ninguna posibilidad de ganar, presentaron la

fórmula de Miguel Samper y Foción Soto.

Caro

logró imponer su fórmula y el 7 de agosto, mientras Sanclemente permanecía de

reposo en Buga, Marroquín asumió el poder ejecutivo, teniendo rápidamente que

sortear la primera crisis política desatada por sus decisiones. Esta situación

llevó a Caro a maniobrar nuevamente, solicitándole a Sanclemente que hiciera

presencia en Bogotá. Este asumió el mando el 3 de noviembre, pero rápidamente

se enfermó y se retiró a Anapoima y con él gran parte del gabinete, dejando la

concentración del gobierno en el ministro de Gobierno Rafael María Palacio,

quien firmaba por el presidente. El país entró entonces en un caos político y

financiero, acompañado de censura de prensa, persecución a los líderes

liberales, corrupción y desgobierno, dando origen a la guerra que estalló el 18

de octubre de 1899. El gobierno declaró turbado el orden público en todo el

país, la contienda se generalizó, y la miseria se apoderó de campos y ciudades.

La

actitud de Quintero Calderón al enfrentar a Caro en las elecciones de 1898 una

de las más duras batallas que logró enfrentar en su vida política, demostró su

reciedumbre de carácter, su fortaleza de espíritu y su incólume voluntad de

libre pensamiento, que se manifestaron aún después de sucumbir altivo y

enhiesto frente a las maquinarias oficiales y las poderosas fuerzas del

clientelismo corrompido, que desde entonces se imponía en el país, orquestado

por quienes, audaces y soberbios, detentaban el poder para sí. Fue tanta la

grandeza que demostró en esa ocasión, que muy pronto desechó rencores y en

procura del bienestar nacional y el futuro de la patria, al decir de Lucio

Pabón Núñez, “prescindió erguidamente de sus resentimientos contra el

humanista”[xi].

Sin

declinar en su accionar político y a pesar de haber llegado a la edad de 68

años, Quintero junto con otros republicanos, entre quienes se encontraban los

generales Jorge Moya Vásquez y los hermanos Martínez Silva, decidieron asestar

el golpe de Estado contra Sanclemente, com-prometiendo al vicepresidente

Marroquín, con el apoyo de los liberales, mediante negociaciones hechas con Aquiles

Parra. Aprovechando la derrota de las fuerzas del gobierno en Sibaté el 31 de

julio de 1900, el general Moya Vásquez marchó sobre Bogotá y, apoyado por

ciudadanos conservadores, se apoderó sin ningún tropiezo de los cuarteles, con

excepción del cuartel de San Agustín, hacia el cual se dirigió Quintero

Calderón a disputar el mando al Ministro de Guerra, General Casablanca, al

tiempo que comprometían al vicepresidente Marroquín para que se encargara del

poder.

Con el

argumento de que las fuerzas y el público exigían un cambio de gobierno,

Marroquín se dirigió de inmediato a palacio, en donde asumió el poder; esa

misma noche designó a Moya comandante en jefe del Ejército, a Carlos Martínez

Silva en el Ministerio de Relaciones Exteriores y a Quintero Calderón en el

Ministerio de Gobierno, cargo del cual renunció Quintero para protestar por el

nombramiento del conservador guerrerista Arístides Fernández como Ministro de

Guerra, pues este había hecho modificar las intenciones conciliadoras

inicialmente manifestadas por Marroquín.

Quintero

Calderón antes de retirarse del gobierno, junto con Carlos Martínez Silva y

Miguel Abadía Méndez, habían iniciado conversaciones de paz con los rebeldes,

representados por Aquiles Parra; sin embargo, dichas conversaciones fueron

interrumpidas por intrigas de Fernández que provocaron la desautorización de

Marroquín. Todo ello acabó con las negociaciones cuyo objeto era poner fin a la

guerra.

El retiro

de los conciliadores del gabinete de Marroquín llevó al traste las

negociaciones de paz y dejó el camino expedito a los guerreristas que se

afianzaron en el poder. La guerra, que en gran parte se había apaciguado, se

recrudeció; el gobierno declaró la guerra a muerte a los rebeldes y estos

transformaron sus ejércitos regulares en guerrillas, con el fin de evitar caer

en manos del gobierno.

Quintero

permaneció en el Ministerio del Gobierno durante 17 meses, en los cuales

suscribió diversas determinaciones fuertes y represivas que buscaban detener el

impulso feroz de la rebeldía alzada en armas, no obstante ser partidario de un

armisticio con los rebeldes y de reformas que permitieran poner fin a la

guerra. Pero la tendencia guerrerista que comenzaba a cobrar fuerza en el

gobierno lo llevó a presentar su renuncia el 12 de diciembre de 1901, cuando en

carta dirigida al Presidente Marroquín argumentaba que estaba “persuadido

íntimamente de que es inútil para el bien público mi cooperación con el

gobierno”[xii] y que,

por tanto tenía el deseo absoluto de retirarse de todo cargo público.

Temeroso

de que Quintero fuese a engrosar las filas de la oposición, Marroquín no aceptó

su renuncia; pero al negarse aquel a autorizar el nombramiento de Arístides

Fernández como Ministro de Guerra, por considerarlo inoportuno para la política

de moderación y diálogo que hasta ahora venían desarrollando, decidió aceptar

su retiro y le ofreció un cargo en el Consejo de Estado. Ante tal ofrecimiento,

Quintero le replicó, en una carta del 11 de enero de 1902, en la cual demuestra

el talante de su personalidad y la solidez de sus principios, diciéndole:

Mi retiro de todo empleo público y de la política

militante a que ellos me obligan, obedece a escrúpulos de mi propia conciencia,

que yo, el primero, tengo que respetar en todo cuanto pueda menoscabar mi

probidad política y personal.[xiii]

Con la

renuncia al Ministerio de Gobierno y al Consejo de Estado, ter-minaba una etapa

de 50 años de servicios a la patria en la más variada gama de cargos públicos,

cuyos méritos reconoció el gobierno de Marroquín, al concederle a Quintero, el

3 de diciembre de 1902, una pensión vitalicia de mil quinientos pesos.

Sin

embargo, a pesar de ser ya septuagenario, después de pensionarse Quintero

Calderón volvió a tener una activa vida política y en 1903 fue elegido senador

por la Provincia de Ocaña, en cuya calidad fue designado miembro de la Junta

Consultiva del Gobierno, llevando una vida apacible entre el Congreso, cuya

presidencia llegó a ostentar para esta época, y las tertulias bogotanas de

entonces. Al agitarse la nueva campaña electoral y dado el prestigio político

que había consolidado, Quintero Calderón fue señalado por el Nuevo Tiempo como

posible candidato presidencial, junto con Rafael Reyes y Marceliano Vélez. Pero

el prudente anciano, ya despojado de los ímpetus de guerrillero que lo

caracterizaron en las décadas de los sesenta y setenta, más bien se había

vuelto amigo de la concordia y el progreso, viendo con horror los errores

gubernamentales, por lo cual desistió de participar en la contienda.

El 7 de

agosto de 1904, Rafael Reyes se posesionó como Presidente de la República

intentando desde un principio una apertura hacia el liberalismo, que se había

abstenido de participar en la contienda electoral. Reyes nombró ministros

liberales y fue combatido por sus intentos progresistas. En 1905 el Gobierno

entró en conflicto con el Congreso, el cual, ante los rumores de una guerra

civil, dejó de sesionar y convocó a una Asamblea Nacional. Quintero Calderón se

ubicó en la oposición, endilgándole a Reyes el calificativo de dictador,

criticando su política fiscal y acusándolo de propiciar la penetración

norteamericana; al mismo tiempo fustigó a la Iglesia Católica por contemporizar

con el gobierno de Reyes.

Quintero

Calderón condensó sus experiencias legislativas en la obra Bosquejo de

enmiendas políticas[xiv],

en la que además realizó algunas apreciaciones sobre administración y derecho

constitucional, proponiendo reformas políticas de carácter utópico, y comenzó a

pensar como el verdadero jurista que se había formado y que los agites de la

vida pública no le habían permitido desarrollar.

El tratado con Estados Unidos sobre Panamá

precipitó la crisis del gobierno de Reyes, quien había logrado prolongar su

período a cinco años; una ola anti americana empezó a recorrer el país y surgió

la Unión Republicana, que congregaba a líderes de diferentes matices liberales

y conservadores, en medio de una gran confusión política en el país. El 7 de

junio de de 1909, Reyes encargó a Jorge Holguín de la Presidencia, desde el

municipio de Gamarra tierra natal de Quintero Calderón y viajó al exterior. El

20 de julio, el Congreso eligió para el cargo de Primer Magistrado del país,

para concluir el período presidencial, al vicepresidente Ramón González Valencia,

a quien Reyes, temeroso de una conspiración similar a la de Marroquín,

suspicazmente había hecho renunciar. González Valencia no se consideraba en

capacidad de sacar adelante al país y, como él mismo señaló en una carta

dirigida a Luis Martínez Silva, “Sólo el deber me obligó a ocupar el puesto, y

este solamente me hará continuar en él para el período de mi elección, que

afortunadamente es corto”[xv].

El acto

más importante de su mandato, fue la convocatoria en 1910 de una Asamblea

Nacional Constituyente. Quintero Calderón, quien en ese momento había integrado

con entusiasmo las filas del partido republicano, el cual se enfrentaba con el

partido conservador, y pese a su avanza-da edad de 78 años, fue elegido

nuevamente como constituyente para reformar la Constitución de 1886, de cuyo

Consejo Nacional de Delegatarios también había hecho parte, para lo cual fue

nombrado el 24 de septiembre de 1885 como primer suplente del General José

Santos quien, a su vez, había sido nombrado en representación del Estado de

Santander.

La

participación de Quintero en el Consejo de Delegatarios de 1885 había sido

reconocida por el mismo cuerpo legislativo, cuando en sesión del 30 de

septiembre de 1885, al resolver una solicitud de licencia pre-sentada por él,

expresó:

No se concede licencia que se solicita. El Consejo

Nacional estima en cuanto valen el patriotismo e inteligencia con que el H.

Delegatario Quintero Calderón presta sus servicios al país en esta Corporación,

sin perjuicio de que continúe prestándolos como jefe militar, con la

abnegación, que le constituye uno de los más merecedores hijos de la República.[xvi]

La

participación histórica de Quintero Calderón en la Asamblea Constituyente

reformadora de la Constitución del 86 dio como resultado de sus esfuerzos nada

menos que la aprobación que consiguió para abolir definitivamente la pena de

muerte por cualquier delito, aunque su madurez política y su sapiencia jurídica

le permitieron aportar luces en las demás reformas sustanciales que recibió la

Carta en esa ocasión, muchas de las cuales se mantuvieron vigentes hasta su

reemplazo en 1991.

Después

de su participación activa en la Constituyente de 1910, el deterioro de su

salud lo fue alejando poco a poco del trajín de la política; no obstante, al

comenzar la Primera Guerra Mundial realizó una intervención pública para

aconsejar a sus copartidarios el respaldo a los aliados, a quienes consideraba

“defensores de los principios y anhelos de libertad democrática, enfrentados

al despotismo y a la tiranía”.

Su muerte

le llegó diez días después de haber cumplido 87 años, en la fría tarde bogotana

del 14 de febrero de 1919, en medio de la escasez y en la soledad, ya que por

dedicar todas las energías de su vida a la actividad pública, había descuidado

sus bienes, sus pertenencias e incluso a su propia familia, ya que no pudo

asistir a los funerales de su esposa, padres y hermanos. Quienes de él se

beneficiaron material o intelectual-mente, lo abandonaron en la recta final de

su vida, incluido su amigo personal el presidente conservador Marco Fidel

Suárez, quien por celos políticos se negó a asistir a los funerales y delegó en

el Ministro de Gobierno la firma del decreto de honores para el ilustre

personaje.

Solo

gente humilde y jóvenes estudiantes se acercaron a rendirle tributo de

admiración en sus funerales. Y Jorge Eliécer Gaitán, en representación de las

juventudes liberales pronunció un lírico discurso en el cual se destacan las

siguientes palabras, que manifiestan claramente la admiración que despertaba

este hijo ilustre de la tierra cesarense entre sus contemporáneos:

Antes que claveles y lágrimas, siemprevivas y

laureles regados sobre el mármol bruñido del sepulcro que os ha de dar glacial

abrigo, quisiera oír el voto solemne de imitaros en el amor a las ideas, hoy

ante vuestro cadáver...[xvii]

[i] De la Rosa José Nicolás. Floresta de la

Santa Iglesia Catedral de la ciudad y provincia de Santa Marta. Banco Po-pular,

Bogotá, 1975, p. 213.

[iv] Meléndez Sánchez, Jorge. La tierra de don Antón.

Estudio sobre Aguachica colonial. Bogotá: Universidad Pedagó-gica nacional. S.

f. p. 51.

[v] Banco de la República. Los constitu-yentes de 1886.

Juan de Dios Ulloa, Guillermo Quintero Calderón, Antonio Carreño. Tomo 2.

Banco de la Re-pública, Bogotá, 1986, p. 259.

[vii] Editorial del periódico El Derecho, del 13 de marzo

de 1896, que con la autoría de Valentín Aldana, fue titulado ¿Política nueva?

[viii] Ver: Circular de beneplácito del Co-mité

Eleccionario del Partido Liberal, publicada en el periódico El Republicano, el

16 de marzo de 1896. Fir-mada por Parra (Aquiles), Camacho (Salvador), Ezquerra

(Nicolás), Ro-bles (Luis Aurelio), Mendoza y Uribe y suscrita por Espinosa como

Secre-tario.

[ix] Aguilera, Mario. “Cien años del gobier-no de los

cinco días. Guillermo Quinte-ro Calderón y Miguel Antonio Caro”. En: Revista

Credencial Historia, Nº 82, Bogotá, octubre de 1996.

[xi] Citado por Bayona Lázaro, Félix. En: Guillermo

Quintero Calderón, Boletín Hacaritama. Ocaña, S. f.

[xii] Quintero Calderón, Guillermo. Carta dirigida al

Presidente Marroquín, 12 de diciembre 1901. Consultada en: Ban-co de la

República, op. cit., p. 269.

[xv] Columna editorial “El General Quin-tero Calderón y

el Partido Republica-no”. Publicada por El Tiempo. Enero 21 de 1915.

BIBLIOGRAFÍA

-

Aguilera,

Mario. “Cien años del gobierno de los cinco días. Guillermo Quintero Calderón y

Miguel Antonio Caro”. En: Revista Credencial historia. Nº 82, Bogotá, octubre

de 1996.

-

Alarcón,

José del Carmen. Compendio de historia del departamento del Magdalena desde

1525 hasta 1895. Bogotá, El Voto Nacional, 1963.

-

Arismendi

Posada, Octavio. Presidentes de Colombia. 1810-1990. Bogotá, Planeta, 1989.

-

Banco

de la República. Los constituyentes de 1886. Juan de Dios Ulloa, Guillermo Quintero,

Antonio Carreño. Tomos II. Bogotá, Banco de la República, 1986.

-

Barrera,

Juan Manuel. Las Glorias de la Patria. Bogotá, Imprenta Nacional, 1883.

- Bayona

Lázaro, Félix J. “Guillermo Quintero Calderón”. En: Boletín Hacaritama, Ocaña,

s. f.

- Bergquist,

Charles. La guerra de los mil días. Sus antecedentes y consecuencias. Medellín,

FAES, 1981.-

Conte

Porras, Jorge, et. Pensamiento Constitucional del istmo de Panamá. Bogotá,

Banco de la República, 1986.

-

Correa,

Ramón. La convención de Río Negro. Bogotá, Imprenta Nacional, 1937.-

- Diago

Julio, Lázaro. Riohacha, Fénix del Caribe. Riohacha, Fondo Mixto de Cultura,

2005.

-

Figuereido,

Alberto. Documentos para una biografía. En los funerales del General Guillermo

Quintero Calderón, Colección Jorge Eliécer Gaitán, tomo I. Bogotá, Centro de

Documentación Jorge Eliécer Gaitán, 1949.

- Jaramillo

Uribe, Jaime, et al. Núñez y Caro 1886. Bogotá, Banco de la República, 1986.

-

El

pensamiento colombiano en el siglo XIX. Bogotá, Temis, 1982.

-

Los

radicales del siglo XIX. Bogotá, Áncora editores, 1984.

-

Martínez

Silva, Carlos. Obras completas. Imprenta Nacional, Bogotá, 1934.

-

Meléndez

Sánchez, Jorge. La tierra de don Antón. Estudio sobre Aguachica colonial. Bogotá,

Universidad Pedagógica nacional. S. f.

- Moxas

diplomáticas. Barcelona, Imprenta Henrich y Cª en Comandita. Córcega, 348,

1911.

- Disyuntiva

parlamentaria. Anales del Congreso Bogotá, (Imprenta Nacional), 1916.

-

Ocampo

López, Javier. “Las guerras civiles en Colombia”. En: Historia de Colombia,

tomo 6. Bogotá, Salvat, 1987.

-

Planeta

Editores. Nueva Historia de Colombia (6 Vol.). Bogotá, Planeta, 1989.

-

Pombo,

Manuel Antonio y Guerra, José Joaquín. Las constituciones de Colombia (6 vol.)

Bogotá, Banco Popular, 1986.

-

Quintero

Calderón, Guillermo. Bosquejo de enmiendas políticas. Bogotá. s. e. 1908.

-

Rosa,

José Nicolás de la. Floresta de la santa iglesia catedral de la ciudad y

provincia de Santa Marta. Bogotá, Banco Popular, 1975.

-

Striffler,

Luis. El río Cesar. Relación de viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta en

1876. Cartagena, Gobernación de Bolívar, 2000.

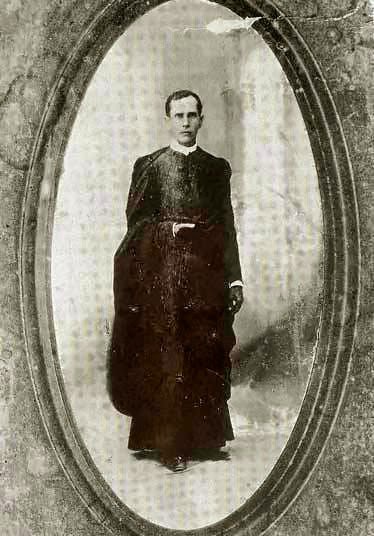

Imágenes

del presidente Guillermo Quintero Calderón

General Guillermo Quintero Calderón en traje militar.

Fotografía de la Colección J.J. Herrera, Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá

Guillermo Quintero Calderón y Miguel Antonio Caro como Senadores en 1903.

Dibujo de Alberto Urdaneta,

mayo 15 de 1884. Biblioteca Nacional, Bogotá.

Guillermo Quintero Calderón

Oleo de Silvano Cuellar,1904,Museo Nacional de Colombia,Bogotá.

Otros

datos Biográficos

El presidente Guillermo

Quintero Calderón es hijo de Don Idelfonso Quintero Rizo y de Doña Dolores

Calderón; Se casó con Doña Josefa Peinado Guerrero con quién tuvo cuatro hijos:

Octavio Quintero Guerrero, Libia Quintero Guerrero, Elías Quintero Guerrero y

Orsina Quintero Guerrero.

Libia

Quintero Guerrero se casó con Ángel Ovalle y de esa unión nació Ricardo Ovalle Quintero,

quien contrajo matrimonio con Clara Rizo

de Pompo.

Orsina

Quintero Guerrero se casó con Gastón Charles Raphael Julien

Lelarge y de dicha unión nació Rafael Lelarge Quintero quién se casó con

Soledad Mesa y procreó a dos hijos:

Rafael Lelarge Mesa y Lucía lelarge Mesa.

Rafael Lelarge Mesa se

casó con Luz Gómez Olarte y de dicha unión nacieron 4 hijos: María Claudia

Lelarge Gómez, Mauricio Lelarge Gómez, Andrés lelarge Gómez y Mónica Lelarge

Gómez.

Lucía lelarge Mesa se casó

con Humberto Linares, teniendo dos hijos: Santiago Linares Lelarge y María de

Los Ángeles Linares Lelarge.

De los hijos varones del

General Guillermo Quintero Calderón, Octavio

y Elías Quintero Guerrero, no se le conoce descendencia.

Tomado de Genealogía

Colombiana, Familiares y Parentela de los Presidentes de la República de

Colombia. Presidente Guillermo Quintero Calderón (1896).-Elaboró Julio Cesar

García Vásquez (Sept. 2011).

La Academia de Historia

del Cesar, recuperando la memoria histórica de los personajes del caribe colombiano, publica esta biografía-Ilustres Desconocidos. Protagonista de su Tiempo,

GUILLERMO QUINTERO CALDERÓN, Presidente del Gobierno de los Cinco Días (Puerto

Nacional, Gamarra, 1832 – Bogotá),de la autoría del doctor Simón Martínez Ubárnez, Miembro de

Número de la Academia de Historia del Cesar.

César Emilio Sánchez Vásquez

Miembro de Número de la Academia de Historia del Cesar.

Editor del Blog:Personajes de la Ciudad de los Reyes, Valle de Upar y Región Caribe de Colombia.

Esta biografía hace parte de los Personajes de la Ciudad de los Reyes, Valle de Upar y Región Caribe de Colombia, publicación de la Academia de Historia del Cesar, recuperando la memoria histórica.

Nota: Al terminar la lectura de cada biografía, encontrarás el signo de google g +1.